|

|

| 季節によせて vol.95 平成23年3月26日 |

| 春寒や背もたれといふよりどころ 晶 |

| 家を建て替えたとき、食卓と椅子を新しくした。おしゃれなデザインの椅子にも心惹かれたが、結局長く座っていても疲れないように、座り心地のよいものを選んだ。背もたれのカーブとクッションの具合がよく気に入っているが、武蔵丸も背もたれの部分に体を預けて上手に座り、私たちと一緒に食卓に着いた。時には自分のお皿を手でたたいて好物の肉や魚を催促したりしていたが、今はその椅子は空いたまま。時折、武蔵の座っていた椅子に座って懐かしく思い出している。 |

|

| 季節によせて vol.94 平成23年3月19日 |

| 背伸びして沈む爪先春の土 晶 |

| 神棚の榊の水を替えようとして背伸びした。指先は触っているのにうまく引き寄せられない。年一回の健康診断で、身長が低くなってきたのがこんなところにも影響するものかと、しかたなく、脚立を使った。老化は食い止められないけれど遅らせることはできる。せっせと歩いて体を鍛えなければ。準備体操で背伸びしたつま先が柔らかい春の土に少し沈んだ。 |

|

| 季節によせて vol.93 平成23年3月11日 |

| 白れんや蔵の高きに明り取り 晶 |

| 今では酒蔵や味噌蔵といった専用の蔵しか目にしなくなったが昔は、個人の住宅でも裏庭に蔵のある家があった。漆喰で塗り固められた堅牢なもので、悪さをして、蔵に押し込められたことを懐かしく思い出す年配の方もいらっしゃるんじゃないか。明り取りのような小さい窓があるだけの蔵は、いかな腕白でも怖かったに違いない。最近は、酒蔵コンサートとか、蔵を再利用しての催し物がけっこう行われている。 |

|

| 季節によせて vol.92 平成23年3月5日 |

| 雛流すてのひらほどの桟俵 晶 |

| 桃の節句は散らし寿司がお決まり。父などは「おかあちゃんのお寿司は天下一品!」と実においしそうに食べる。地元の海で取れる海老じゃこと呼ぶ小海老が入るくらいで、特別に高価な食材が入っているわけではないのだが、寿司酢の加減がよいので翌日食べてもおいしい。錦糸卵を用意しながら、寿司桶で寿司飯と具を合わせた熱いところを味見と言っておにぎりにしてもらって食べるのが嬉しかった。 |

|

| 季節によせて vol.91 平成23年2月26日 |

| またたいてまなこ潤ひ沈丁花 晶 |

| 数年前、沈丁花の挿木を何本かいただいた。持ち帰るとき、どれが赤だったか、白だったか忘れてしまい適当に挿したところ、うまい具合に、源平咲きの株のように大きくなった。玉の様に集まった花は開くとよい香りがして春が来たことを実感する。日本にある物はほとんど雄木だそうで実は結ばないと言う事。原産国の中国では瑞香と言う名前だそうだ。 |

|

| 季節によせて vol.90 平成23年2月19日 |

| 廊下にも畳敷きつめ盆梅展 晶 |

| 今年二度目の朝からの雪に驚いたが、やはり立春を過ぎての雪。朝からひっきりなしに降るものの、道路の雪はすぐに溶け、空も心なしか明るい。やはり少しずつだが春に向かって季節は進んでいるようだ。盆梅展の会場は明治時代に建てられたという家。廊下の窓ガラスは波打っていて、どことなく景色もゆがんで見える。奥の間へ続くこの畳敷きの廊下も明治へとタイムスリップしそうな趣だ。 |

|

| 季節によせて vol.89 平成23年2月13日 |

| 刺すほどの風にはあらず針供養 晶 |

| 誘われて針供養に出かけた。せっかくだから、折れたミシン針をフィルムケースに入れ持参した。境内にはケーキのような豆腐があって、和裁を習っている一団が待ち針や、絹糸を通したままの針を労いの思いと上達を願って神妙な面持ちで納めている。私も気の毒なミシン針を供養した。めったに使わないミシンは糸調節が悪く、雑巾一枚を縫いあげることなく折れてしまったのだ。順番を待つ参道には待ち針の頭のような丸い日の斑がこぼれていた。 |

|

| 季節によせて vol.88 平成23年2月6日 |

| 寒明けや腹の底から声を出し 晶 |

| 新興住宅地にある我が家は、お隣とも庭続き。節分の豆を撒くのも、大きな声はなんとなく憚られ、ぼそぼそと「鬼は外」と豆を撒く。手首のスナップを利かせるだけの投げ方で、豆の落ちた場所によってそれぞれ、異なる音が返ってくる。物置に当たった甲高い音、目高の甕に落ちる音、木の枝や茂みに飛び込んだ音。暗がりで見えにくいが、音で豆の行方を想像する。近くの山が削られ、鬼の潜むような真っ暗闇はまた狭まった。 |

|

| 季節によせて vol.87 平成23年1月29日 |

| 紙漉くやさだかならざるもの掬ひ 晶 |

| 新聞や雑誌、ノート、ティッシュペーパーなどにいたるまで、今では身の回りの紙製品のほとんどが洋紙だ。障子紙や唐紙だって和紙とは限らない時代だが、それでも、玉串や注連縄など神様と人の仲をとりもつような場面の垂(しで)は今でも和紙が用いられている。ところで、紙のイメージである白という色は、広辞苑でも辞海でも「雪のような色」と記されている。そういえば、漉き舟の中は解けた雪のようなシャーベット状にも見える。 |

|

| 季節によせて vol.86 平成23年1月22日 |

| まばたきを忘れてをりし寒さかな 晶 |

| 20年ほど前、真冬の中国瀋陽はすこぶる寒かった。今ではずいぶん整備されて立派になっていることだろうが、当時は薄暗い照明で、人気の少ない夜の空港はいっそう寒々とした印象だった。建物から一歩外に出ると、大粒の星が瞬き、空気もぴんと張りつめていた。寒さで潤んだ目を目蓋で覆ったときの、なんと暖かく感じたことか。今でも大粒の星とともに思い出す。 |

|

| 季節によせて vol.85 平成23年1月15日 |

| 鷽替や曇るとみれば日のさして 晶 |

| 鷽替え神事に行った。「鷽」の入った袋を「換えましょ、換えましょ」と言いながら周りの人と次々交換する。「鷽」が入った紙袋は人から人の手に渡り、みるまにしわくちゃに。どのぐらいの時間「鷽」を交換しただろうか。太鼓がどどーんと鳴って、手の上を飛んでいたひとつの「鷽」が私の手の中に。「金の鷽」が入った袋もあったらしいが、私のはふつうの「鷽」。上等上等!!体はあったまったし、第一、楽しかった。 |

|

| 季節によせて vol.84 平成23年1月8日 |

| 嵩ばかり大きな福を引き当てぬ 晶 |

| 自分で言うのもなんだが籤運は悪いほうではないようで、雑誌の懸賞や大売出しの福引などで何度か特賞を引き当てた事がある。鐘を鳴らされ、名前が張り出されると急に恥ずかしくなり大急ぎでその場を離れて、大事な用事を忘れてしまった事もある。かたや、夫は何十年と宝くじを買い続けているが良い報告を聞いたことがない。大きな福には縁がないのかもしれないが、元気で平穏な暮らしというのが何よりの福なのかもしれない。 |

|

| 季節によせて vol.83 平成22年12月31日 |

| 手毬麩をそらさぬやうに祝箸 晶 |

| 数え年と言って、生まれた年を一歳として、以後正月になると一歳を加える年の数え方がある。戦前では一般的だったようだが、誕生日で一つ年をとる満年齢より常に年の数が多いので、一つ二つの年の差が大問題の若い頃には「数え年」などは考えられないことであった。しかし、自分がいくつだかすぐ思い出せなくなってきて、考えが少し変わってきた。お正月の神様からの「年」というお年玉だと思えば、こういう年の重ね方もそう悪くないと思えてきた。 |

|

| 季節によせて vol.82 平成22年12月25日 |

| 膝折って眠る獣や降誕祭 晶 |

| 帰省先の隣家は教会。父の法要のとき賛美歌が聞こえたのには参ったが、日曜や正月も座敷にいればミサが聞こえる。夫の子どもの頃は信者ではなくても、子どもたちは日曜学校に行ったり教会の行事に参加していたそうだ。三角帽をかぶって楽しそうに歌っているクリスマスの写真を見ると、あながち、お菓子目当てだけではなかったのかもしれない。 |

|

| 季節によせて vol.81 平成22年12月18日 |

| 注ぎ足して再び湯気をたたしむる 晶 |

| 今ではストーブを使わなくなったが、以前は、何に使うというあてのないまま、冬は一日中ストーブに薬缶をのせていた。薬缶の小さな口から白い湯気が立ち、蓋がカタカタ鳴る。いつでも使える湯があるというのはそれだけで豊かな心もちだ。湯気の立ち方を見て、たっぷりと水を差してやると一瞬静まりかえる。こうして、寒い冬の夜は犬と夫の帰宅を待っていた。 |

|

| 季節によせて vol.80 平成22年12月11日 |

| 水底の水もろともに冬眠す 晶 |

| 先日、蘇州へ行ってきた。高低差がほとんどない街なので水の都は流れまでがゆっ たりと、時間を超越している感じだ。有名な寒山寺で鐘を撞かせてもらい、少しはやめの除夜の気分を味わったが、春秋時代から続くこの街にとって、一年ぐらいの時間は嵩にたとえれば薄絹にも満たないかもしれない。どちらから来てどちらへ行くのかさえ忘れているような水だった。 |

|

| 季節によせて vol.79 平成22年12月4日 |

| 惑星のごとく湯船に柚子浮かべ 晶 |

| 花柚(柚子の一種で小柚)をいただいた。香りは柚子にやや劣るが、あるだけ湯船に浮かべたらそれなりに香りが広がった。一つ二つ‥九つ、私の周りにぷかぷかと浮いている柚子を見ているうちに太陽系の惑星のように思えてきた。太陽の私に一番近いのが水星、次は火星、そしてこれが地球、一番遠くは冥王星と言っている間も、柚子の惑星たちは軌道を変えたり衝突したりで、思わず長湯をしてしまった。 |

|

| 季節によせて vol.78 平成22年11月27日 |

| 泥のごと眠る勤労感謝の日 晶 |

| ナポレオンボナパルトは一日の睡眠時間が4時間ほどだったとか。それには遠く及ばないまでも、働き盛りの脂ののった頃なら、徹夜してでも働いたと懐かしく思う方もいらっしゃるだろう。これは甥がまだ新入社員だった頃の話。起きるまで寝かせておこうと放っておいたところ目が覚めたのは翌日の夕方。それも、お腹が空いてというのだからと大物というしかあるまい。 |

|

| 季節によせて vol.77 平成22年11月20日 |

| 小春日や砂糖の乾く甘納豆 晶 |

| 那珂太郎さんの「音の歳時記」に拠れば、11月は「さくさく」という落葉と、霜の朝のイメージを持つ音だそうだ。初旬に立冬という季節の節目がある11月は気温の変動も大きく、日中などはまだ汗ばむ陽気の日もある。お茶請けにと用意したしっとりとした大粒の甘納豆。おしゃべりに夢中になっている間に砂糖が乾いてしまって‥‥。あらら、つまむ指の先からお砂糖がこぼれていますよ。 |

|

| 季節によせて vol.76 平成22年11月13日 |

| 冬ぬくし畝の曲りていることも 晶 |

| 畑をするのが大変だから、何でもいいので畑を使ってくれと、懇意にしている方が何平米か畑を貸してくれた。手押しの耕耘機まで借りて、へっぴり腰で耕すのだが、思うように進んでくれない。見事に曲った畝にハーブや花を植えた。もう少しまともな畝が立てられるようになったら、葱や白菜、キャベツ、ブロッコリーも植えてみたい。それにしても、本職の畝の見事な事。 |

|

| 季節によせて vol.75 平成22年11月6日 |

| 菊衣換へる劇中劇のごと 晶 |

| ずいぶん前だが、歌劇蝶々婦人の一場面をうつした菊人形を見た。かわいい男の子を連れた蝶々さんは色とりどりの菊の衣装を着て、これまた菊で飾られた四阿で遠くを見るように佇んでいたのである。美しいだけにますます哀れに思え、ピンカートンはと罪深き男を探すと、隅のほうに檜葉を来た人形が立っていた。一瞬、菊を着せ忘れたかと思ったけれど、どうやら蝶々さんを騙すような男に着せる菊はないということだったようだ。 |

|

| 季節によせて vol.74 平成22年10月30日 |

| 流派ごとに茶席を設け文化の日 晶 |

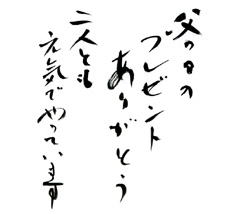

| 文化の日は父と私の誕生日。凝り性の父は毎日、判でついたように尺八を吹き習字を書く。そして、私にはお茶はやってるか、俳句は続けろと会うたびに言うのである。要するに始めた事はやり遂げよといいたいのであろう。伝統も次の世代に引き継がれてこそのもの。先日、甥の三歳になる娘に初めてお抹茶のお運びを頼んだところ、何でもやってみたい年頃だけに、楽しそうに手伝ってくれた。 |

|

| 季節によせて vol.73 平成22年10月23日 |

| 力抜くための屈伸黄落期 晶 |

| 昔から、ここ一番というときはたいていとんでもない失敗をしてしまう。最近はもう、そんな場面に出くわす事さえなくなって、いたって暢気な暮らしだが、たまに人前に出ないといけないような時は体も頭もがちがちに固まってしまう。もう、そろそろ度胸がついてもよさそうなのにあんがい、気が小さい。ありのままの自分でいるというのはなかなか難しいものだ。 |

|

| 季節によせて vol.72 平成22年10月16日 |

| 角切りの場にても角を突き合はす 晶 |

| 奈良、春日大社へ角切りを見に行った。場内を逃げ回る雄鹿の角に投げ縄を飛ばし勢子達が組み敷く。大の大人が何人もで押さえ込むのでやがて観念した鹿は雄のシンボルである角を切られるのである。再び勢子に放たれた雄鹿は一目散に群れへ戻り、さっきまであった幻の角を振りかざしながら互いに威嚇しあっていた。 |

|

| 季節によせて vol.71 平成22年10月9日 |

| 先生につまみ出されて毒茸 晶 |

| JAの茸売場で、普通サイズの椎茸の隣に、親指の頭ほどのまだ笠と軸の区別もつかないような小さい椎茸を売っていた。石突を取って佃煮にすればよいと調理法も添えてあったので、少し買って作ってみたらこりこりとおいしかった。栗茸、はつ茸、じごぼう、とこの季節ならではの茸が売られている。似たような茸が庭にも生えていたような気がするが、まだ少々命が惜しい。 |

|

| 季節によせて vol.70 平成22年10月2日 |

| さらに目を凝らす高さを鷹渡る 晶 |

| さし羽の渡りを見に行った。あれか!と声を上げた瞬間、鵜の群れだと笑われた。姿も、飛ぶ高さも全く違うだろうと、自分の粗忽さにあきれたものだったが、野鳥の会の人たちの視線を追って、なんとか豆粒のような鳥を見つけたときには鳥肌が立った。螺旋状に高度を上げ、ある高さになると一直線に飛んでいく。風や気流を読んで旅立つ鳥の知恵と勇気に心から感じ入った。 |

|

| 季節によせて vol.69 平成22年9月25日 |

| 浮雲の四方にほぐれて萩の花 晶 |

| 朝方、妹から「こっちはどしゃぶりよ。そちらは?」と電話があった。1時間も離れていないと所なのにと思っていたら、見る間に空が真っ暗になって雷が鳴り出した。さあ、ここもいよいよ降るかと身構えたが思ったほど降らず、そのうち日までさしてくるという天気の変わりやすい一日だった。暑すぎた夏が終わり、猛々しいほどに重なり合っていた雲の塊もほぐれて、秋が遅れを取り戻そうと駆け足でやってきたようだ。 |

|

| 季節によせて vol.68 平成22年9月18日 |

| 茹でたての湯気をゆたかに衣被 晶 |

| 滑りのある食材が苦手で、里芋などは何度も茹でこぼして煮ていたが、近頃ようやく滑り系の美味しさが少しわかるようになった。掘りたてだと言ってくれる芋は土の塊とまがうほどねっとりとした土がついている。土が乾かぬうちにと、爪の中まで土まみれになって小芋を外す。爪のおしゃれなどには無縁の世界だが、おいしさの秘密はこのねっとりした畑の土にあるようだ。 |

|

| 季節によせて vol.67 平成22年9月11日 |

| さやけしや貝より白き浜の石 晶 |

| まともに目を開けていられなかった日差しも、9月に入り、ようやく陰りをみせはじめた。涼しげに見える白い色さえ、今年のような日差しにはかえって脅威で、白い建物などは照り返しで目には打撃だった。夏休みが終わり、泳ぐには少し冷たくなった浜辺では、貝殻の混じる砂に棒切れで書いた文字が刻まれ、少し先では膝まで海につかりながら一組の親子が潮が満ちてくるまでのひとときを楽しんでいた。 |

|

| 季節によせて vol.66 平成22年9月4日 |

| 稲妻や記憶はなべてこまぎれに 晶 |

| 近所に生後三ヶ月の子犬が来た。娘さんが秋に結婚するので、一人残る親御さんが用心にと飼い始めたのだ。遊びたいさかりで、ケージの中を跳ね回っている。ボールで遊んでいるところをひょいと抱き上げ、無意識に武蔵のように抱っこしたら、慣れない姿勢に手足をばたつかせて、ちっとも落ち着かない。ちっちゃなおてんば娘は、すでに、元気いっぱいだった頃の武蔵丸より重かった。 |

|

| 季節によせて vol.65 平成22年8月28日 |

| 流木を磨けば木の香夏惜しむ 晶 |

| 海が荒れた後には思わぬ物が打ち上げられていることがある。大方は人が使うものだが、中には根っこのついたままの大きな木さえ流れ着いていることがある。そんな木も長い間、雨風や日差しに曝されるうちに髄だけになって砂や石の間に刺さるように残っている。形の良いのを拾って帰り少し磨いたところ、かすかに木のにおいが残っていた。 |

|

| 季節によせて vol.64 平成22年8月21日 |

| お手玉を渡せば自在生身魂 晶 |

年をばらせば叱られるかもしれないが主人の母は93歳。気が向けば毎日お手玉を作っている。手仕事をするのが良いとあちこちからお手玉用にと布が届き、数が揃うとあちらこちらにもらわれていく。小ぶりながらふっくらとした母のそれは小さくなった母の手に丁度おさまる。何度もやってみせてくれるのだが生来ぶきっちょな嫁(私)はちっとも上達しな

い。 |

|

| 季節によせて vol.63 平成22年8月14日 |

| 貝にのせ笹舟にのせ夏料理 晶 |

| 一度は行ってみたいと思っていた貴船に行ってきた。梅雨のさなかではあったが、当日は運よく晴れ、水嵩の増した川の音に圧倒されながら川床料理を堪能した。川幅いっぱいに張られた桟敷には藺草(いぐさ)のうすべりが敷かれ、周りや天井は青竹を組んで葭簀(よしず)をめぐらせてある。川床から次の川床へしぶきを上げながら水が流れていくのが見え涼感たっぷりの設えだ。枝を重ねた青楓越しにとどく緑の光や風のにおいさえご馳走に思えた。 |

|

| 季節によせて vol.62 平成22年8月7日 |

| 増発の電車の予告昼花火 晶 |

| 江戸時代から花火師のいる地域だけに、行事の始まりを告げる合図は何でも花火だ。花火大会では、申し込めばそれぞれの記念の花火を打ち上げてももらえる。梅雨明けが間近になると、河原には桟敷が組まれだす。桟敷は窮屈と思う人たちは河原の草を刈ってそこに場所取りのシートや紐を張る。一度だけ誘われてお城下の河原で降ってくるような花火を見上げたが、毎年昼花火を聞きながら帰省列車に乗る。 |

|

| 季節によせて vol.61 平成22年7月31日 |

| 眼より抜けて空蝉とはなれり 晶 |

| 去年の夏の事、靴を洗って干していたらそれにすがって蝉が羽化していた。ふつう、ハナミズキや姫辛夷の枝や葉に上るのに込み合うのを避けたのだろうか、わざわざ石鹸の匂いのする靴を選んだとは変わり者だねえと思いながら犬を膝に載せたまま蝉の羽の色が次第に変わるのを見ていた。 |

|

| 季節によせて vol.60 平成22年7月24日 |

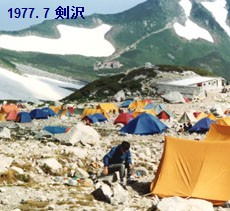

| 星の子の下りて来さうなキャンプ村 晶 |

| 若い頃の主人のアルバムに夏山でキャンプしている写真を見つけた。そういえば結婚してからは一度も山に行かないのに古く硬くなった登山用のリュックや寝袋が永らく階段下の収納棚を占めていた。その写真にはカラフルなテントが空に映えてきれいだったが、こんなところなら夜は星空が間近に迫って見えるんだろうなあと行ってみたくなった。 |

|

| 季節によせて vol.59 平成22年7月17日 |

| 泉鳴る水の面を押し上げて 晶 |

| 伏流水だろうか、砂や小石が吹き上げられているところがあった。水底まで差し込む日差しに砂粒がきらきらと舞っていてとても美しい。その先に「この水飲めます。」と、青竹の柄杓が置かれ、すぐそばに真っ赤に熟れたトマトが沈んでいた。柄杓を押し上げるほどの水は冷たくてとてもおいしかったが、遠慮したトマトはいただいてもよかったのだろうか。今も気になっている。 |

|

| 季節によせて vol.58 平成22年7月10日 |

| にこにこと水鉄砲を隠し持つ 晶 |

| やんちゃ坊主がやけに愛想のいいときは何かたくらんでいるとき。おまけに後ろに回した手がまた怪しい。用心しながらすれちがったとたん、背後から一撃。やられた!首筋から背中に冷たい水が走る。このいたずら坊主!と振り返ると、今度はまともに顔に飛んできた。追いかけてもらうことさえ嬉しいんだから、まともに怒れない。路地を子供たちが駆け回っていた頃が懐かしい。 |

|

| 季節によせて vol.57 平成22年7月3日 |

| サーファーの木っ端のごとく巻き込まれ 晶 |

| ゴムボートで海に出て怖い思いをしたことがある。風でどんどん沖に流され、ボートを漕いでいた夫はもうだめかと思ったそうだが、運よく気づいてくれた人に助けられ事なきを得た。穏やかそうに見えても海を侮ってはいけない。ビッグウェーブを捉えて波を自在に操るサーフィンは夏のスポーツの花形だが、つねに危険と紙一重。 |

|

| 季節によせて vol.56 平成22年6月26日 |

| いささかも違はず父の日の時報 晶 |

| 「用はないかい?」朝ごはんがすむと毎朝のように父は母にこう尋ねる。車に乗れない母の運転手役が専ら父の仕事なので、その用がないとなればその日は父にはラッキーデーだ。昼ごはんと呼ばれるまで尺八を吹いて字を書き、晩ごはんと呼ばれるまでまた字を書き碁を打つ。よく飽きもせず毎日同じ事ができるものだと感心するが、どんなに時間がない時でもしないと落ちつかないらしい。してみると、父の時報は父を呼ぶ母の声ということか。 |

|

| 季節によせて vol.55 平成22年6月19日 |

| 舟止めのやうやく解けて鵜飼川 晶 |

| 上流に降った大雨で舟の運行を見合わせていた木曽川ライン下りは、昼前にようやく一番舟が出ることになった。荒れるよと言った船頭さんの言葉通り、波除のシートを顔の近くまで引き寄せて乗るが、水をかぶらないところがないくらいしぶきが上がる。同乗の一人が船頭さんが説明する岩を見ようとシートを下げたとたん大波が飛び込んできた。てんやわんやの末、舟を下りる頃には雲ひとつないまでに天候も回復し、犬山城の下あたりでは今晩の鵜飼支度が始まっていた。 |

|

| 季節によせて vol.54 平成22年6月12日 |

| 梅雨入りや崩して使ふ赤穂塩 晶 |

| 四年前になるが、愛知万博のポーランド館で岩塩の展示を見た。世界遺産のヴィエリチカ岩塩坑を模した物で、坑内には岩塩の礼拝堂も再現されていた。大理石や水晶にしか見えない彫像やシャンデリアも岩塩だという。ガイドに言われるまま、柱を舐めてみたところ、日本の塩のイメージには程遠いが、紛れもなくしょっぱい塩だった。 |

|

| 季節によせて vol.53 平成22年6月5日 |

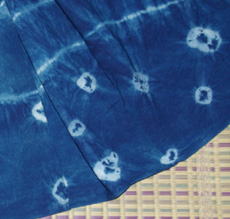

| 薫風にさらして藍の色深む 晶 |

| お茶の道具を包む風呂敷を藍染で作ろうと、仲間で教えてもらいに行ったことがあった。綿の生地を糸で縫い絞ったり、板で挟んだり、輪ゴムで結んだり、それぞれアイデアを尽くして藍甕に沈めた。初めはまだ草の色ともいえそうな淡い水色だった布が、藍をくぐらせるうちに蝙蝠が飛びそうな空の色になってしまった。棹に広げた布に風があたり白く染め抜いた模様が鮮やかに浮かび上がった。 |

|

| 季節によせて vol.52 平成22年5月29日 |

| 発火寸前瀬戸内の麦の秋 晶 |

| 二毛作などという言葉を知らなかった子供の頃、麦は稲株から伸びるものと本気で思っていた。海と山に挟まれた田畑は瀬戸内のまばゆい太陽の下で、休みなく何かを育てていたように思う。立夏を過ぎ汗ばむような日が続くと麦は一気に色づき風さえ埃っぽく感じた。そういえば、麦が熟れる頃には麻疹が流行っていたようだが私はついに麻疹にかからぬまま町を出た。 |

|

| 季節によせて vol.51 平成22年5月22日 |

| 草笛の肩いからせてまだ鳴らず 晶 |

| 練習をしないと上手になれないものが苦手で、おまけに根気がないときているので何をやってもそこそこ以上にうまくならない。草笛も、カラスノエンドウなら鳴らせるのだが、丸めた葉や平たい葉っぱはうまく鳴らせなかった。草笛で簡単な曲でも吹ければと思い、教わったように吹いてみるが、めまいがするばかりで音と言うには程遠い。何事によらず力が入っている間はうまくいかないものらしい。 |

|

| 季節によせて vol.50 平成22年5月15日 |

| 置くごとくしづく注ぎ分け新茶かな 晶 |

| 友人にたいそうおいしくお茶を淹れる人がいる。何かコツでもあるのかと聞くと、お湯の温度さえ気をつければいいのよと両手で湯冷ましの湯を回しながらさりげなく言うのである。手で飲み頃の温度がわかるのだからまったく恐れ入る。生前やはりお茶が好きだったご主人と毎朝お茶を楽しんでいたように、今も変わらずご自分とご主人の二人分のお茶を淹れて一日が始まるのだそうだ。 |

|

| 季節によせて vol.49 平成22年5月8日 |

| ラケットのガット張替へ夏はじめ 晶 |

| 先月、武蔵丸が膀胱にできた癌の摘出手術をした。高齢なのによく頑張ってくれ、ようやく快復の兆しが見え始めた。この2ヶ月というもの、すべてが武蔵中心の生活だったのであちこちに不義理をしてしまったが、友人たちが何かとサポートしてくれその親切が身に染みた。もう少し彼が元気になったら、以前から誘ってもらっているバトミントンをやってみようかと思っている。 |

|

| 季節によせて vol.48 平成22年5月1日 |

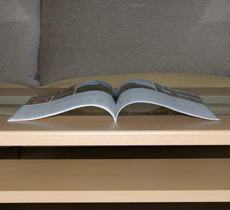

| 春愁や伏せて翼のごとき本 晶 |

| 今年の春は陽気が定まらず、気温の変化に体がなかなかついていけない。普段は何でもないようなことさえ何となく億劫で、そのうちにと思っているうちに時間ばかり過ぎていく。昨日、駅でもらって、少し読みかけの旅の小冊子が机の上に開いたままになっている。不思議にそれが翼を休めている鳥のように見えた。 |

|

| 季節によせて vol.47 平成22年4月24日 |

| 房いまだ蛇腹だたみに藤の花 晶 |

運よく道路の拡張ルートから外れて、気になっていた山藤が生き残った。絡み付いている木が何なのかさえ分からず、薄紫の花をたどってみてもそれらしい幹に至らない。山藤が見事というのはそれだけ、山に手が入らなくなったという事なのかもしれない。

ところで、二種類ある藤を見分けるには、蔓(つる)がどの方向に巻いているかを見る方法もあるが、小葉を数えるのが一番確実だと教わった。山藤は小葉が11枚で蔓は左巻き、野田藤は小葉が11~19枚で蔓は右巻きだそうだ。 |

|

| 季節によせて vol.46 平成22年4月17日 |

| 囀りの中に鞘当てらしきもの 晶 |

春の繁殖期をむかえ、鳥の声が変わってきた。寒い間は声を出すのもおっくうとばかりに体を丸めていた雀たちが尾を立て、「チュンチュン」と歯切れの良い声で鳴いている。以前、南半球を紹介した番組で見た珍しい鳥は伴侶獲得のために、声だけでなく精いっぱい体を張ったディスプレーをして雌の気を引こうとしていた。鳥の婚活も人間以上に大変だと思いながら、最近よく庭に来る鳩の恋の行方が気になっている。

囀り:さえずり 鞘当て:さやあて |

|

| 季節によせて vol.45 平成22年4月10日 |

| 朧夜の瓶に戻せぬコルク栓 晶 |

| コルク栓を抜いた時のポンという音が好きだ。狭いところから抜け出た開放感というか喜びの音にも聞こえる。だからもう一度瓶に戻そうとしても入るわけがない。コルクは水や空気を通しにくいので、保温や防湿、吸音や断熱材にも使用されるということだ。大気中の水分の増した朧夜に抜かれたコルク栓からは赤ワインの少しスパイシーな香りがした。 |

|

| 季節によせて vol.44 平成22年4月3日 |

| 外堀を抜けて城下へ春の水 晶 |

| 「五万石でも城の下まで舟が着く」と地元の唄にあるように、舟が物資運搬の主流だった頃には、お城近くを流れる川に土場(どば)と呼ばれる船着場があった。現在、その河川敷は整備され、桜祭など様々な催しの会場となっているわけだが、その川に向かって流れ込む川がある。城を挟むように南西の角で合流する二つの川はまるで外堀のようにも見え、合流後はさらに大きな川へ流れ込む。二十七曲がりして城下を抜けた旧街道のように川も城の天然の要害となっていたようである。 |

|

|

|